关注社会热点

一起实现我们的中国梦

近日,安徽省利辛县大李集镇七旬老人刘长贵反映,其出资建造了17年的房屋,在不知情的情况下先后经历"离婚调解赠孙""陌生人过户"两次产权变更,如今面临无家可归的困境。目前,老人已向亳州市中级人民法院提起上诉。7月初,这起排除妨碍纠纷案将迎来二审开庭,而这场官司的结局,直接关系到两位古稀老人的晚年归宿。

建房17年未办证 离婚调解书引发纠纷

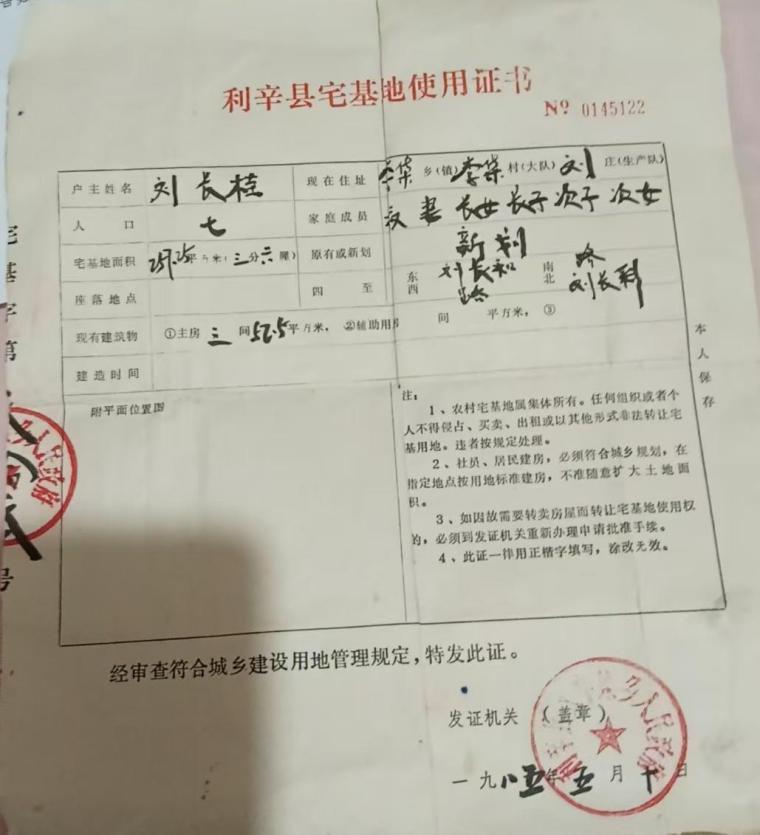

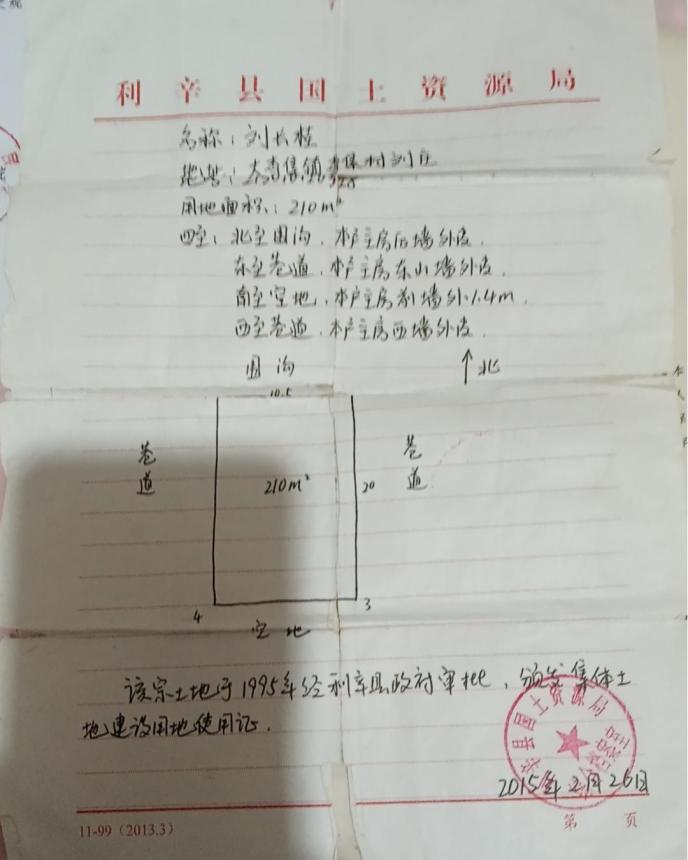

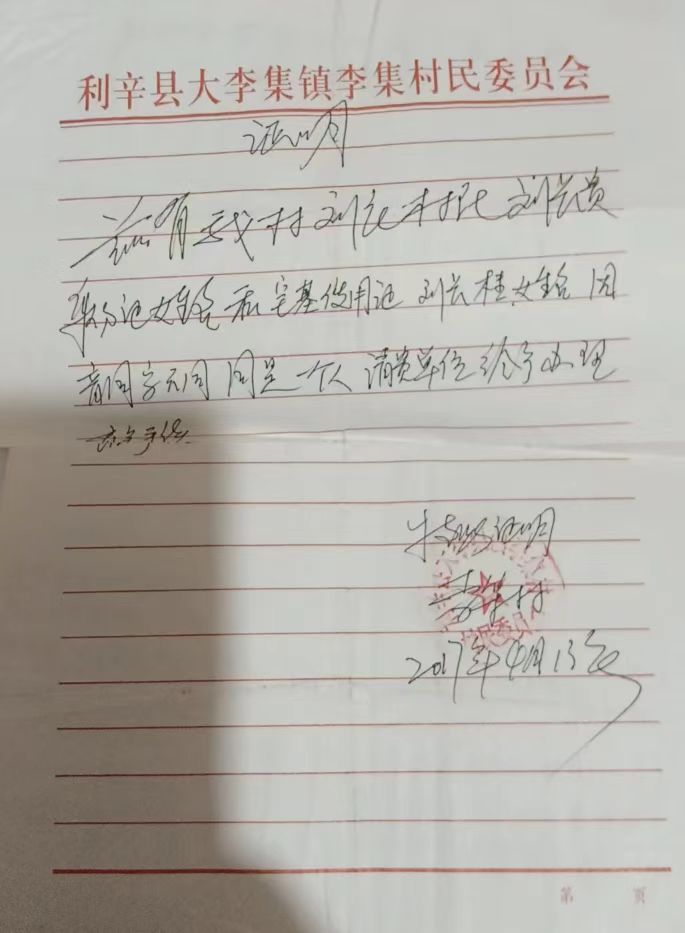

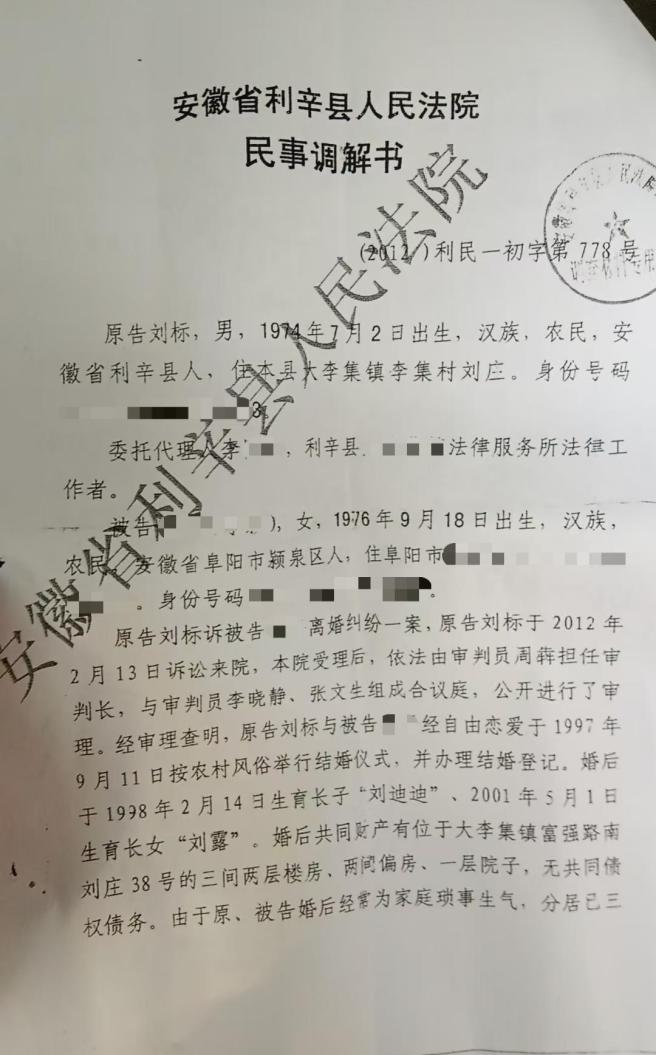

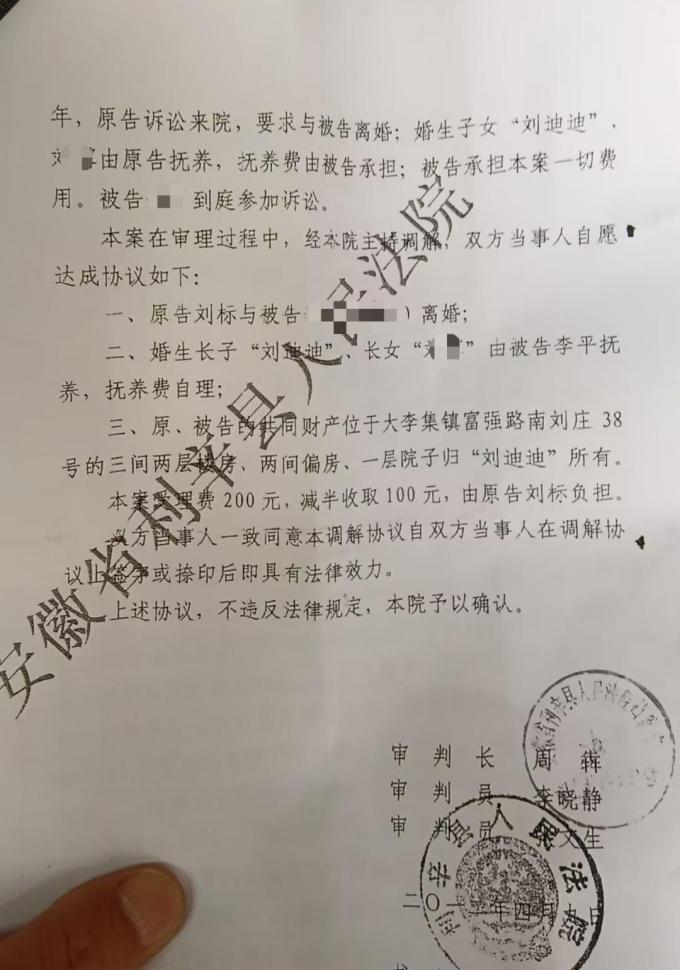

2008年,刘长贵夫妇在自家宅基地上建起这座房屋,房屋坐落的宅基地使用权系刘长贵合法拥有,因历史原因未能办理产权登记。2012年,刘长贵的儿子刘标与妻子离婚时,利辛县人民法院出具的调解书中,将这套房产归孙子刘迪迪所有。刘长贵夫妇称,他们对这一调解内容毫不知情。

2019年,刘长贵向法院申请再审,但利辛县人民法院以“主体不适格”为由驳回。老人认为,调解书侵害了其合法权益,依据《最高人民法院关于人民调解协议司法确认程序若干规定》,此类调解若损害案外人利益,应不予确认。

房产“神秘过户” 买卖细节成谜

更让刘长贵震惊的是,2023年,这栋房子突然登记在了同村村民范某某名下,其产权登记依据竟是“赠予过户”。一审中,范某某称以40万元购得房产,但未出示买卖合同或付款凭证;后又改口称实际花费70万元,其中20万元用于“办证”。这一说法遭到刘长贵质疑:“农村房产过户费用不可能高达20万,这不符合国家规定。”

根据我国土地管理法规定,农村宅基地属集体所有,任何组织或个人不得侵占、买卖或以其他形式非法转让宅基地。利辛县法院2025年一审判决认定范某某持有不动产权证,驳回了刘长贵夫妇的排除妨碍诉求。

二审聚焦两大核心争议

即将到来的二审中,两大问题成为焦点:一是2012年离婚调解书将刘长贵夫妇建造的房产判给孙子是否合法;二是范某某的产权取得程序是否正当。刘长贵的代理律师强调,依据《民法典》第231条,合法建造的房屋物权应归属建造人,而离婚调解书处分案外人财产可能违反司法解释。

“我们只要一个公道”

“这房子的一砖一瓦都是我们年轻时用血汗垒起来的。”刘长贵眼含泪水说道。如今,两位老人最大的心愿是“拿回自己的家”。

7月的庭审,将决定这栋承载两代人记忆的房屋最终归属。对于刘长贵夫妇而言,这不仅是一场财产之争,更是一场关于公平与尊严的较量。法律会如何平衡产权保护与实质正义?公众期待二审法院给出答案。